Apenas han pasado unos minutos desde que abandonas el bullicio de Córdoba cuando la ciudad califal de Medina Azahara aparece en el horizonte como un espejismo detenido en el tiempo. El paisaje que la envuelve —las suaves ondulaciones de Sierra Morena, el silencio del campo cordobés, el olor del tomillo y del romero que acompaña cada paso— es casi el mismo que contemplaron en el siglo X los embajadores, comerciantes y poetas que llegaban al palacio brillante del califa Abderramán III. A medida que te acercas, la luz andaluza va modelando los restos arqueológicos, revelando una ciudad que no fue un simple palacio: fue una declaración política, estética y casi emocional del poder omeya en su esplendor más absoluto.

Medina Azahara, conocida históricamente como Madinat al-Zahra, nació en el año 936 como un proyecto monumental destinado a simbolizar la grandeza del recién proclamado Califato de Córdoba. Abderramán III no solo quería gobernar; quería que el mundo supiera que frente al califato abasí de Bagdad o al fatimí de Ifriqiya, Al-Ándalus también tenía la capacidad —y el talento— de construir una ciudad que desafiara a las grandes urbes del mundo islámico. Y lo hizo desde cero, diseñando una ciudad palatina donde la arquitectura, los jardines, la administración y la vida ceremonial se entrelazaban con un cuidado casi obsesivo.

La historia, sin embargo, fue tan brillante como breve. La ciudad vivió apenas 70 años de esplendor. Tras la muerte de Almanzor y el estallido de la fitna —la guerra civil que descompuso el califato a comienzos del siglo XI— Medina Azahara fue saqueada, incendiada y abandonada. Muchas de sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones, desde iglesias hasta palacios señoriales. Y aun así, lo que ha sobrevivido basta para conmover: cada columna, cada arco califal y cada patio revela una civilización que entendía la belleza como extensión del poder.

El emplazamiento también habla por sí solo. La ciudad se construyó en terrazas que descienden hacia la campiña, con un sistema de agua tan avanzado que aún hoy sorprende a los arqueólogos. Desde la terraza superior, donde se situaba el Alcázar, se dominaba visualmente toda la medina, mostrando jerarquía sin necesidad de palabras. La ingeniería hidráulica, los juegos de perspectiva, la iluminación natural orientada para embellecer los espacios… todo estaba pensado para impresionar.

Hoy, recorrer Medina Azahara es caminar entre dos temporalidades: la histórica, que reconstruimos gracias a la arqueología, y la íntima, la que cada viajero proyecta mientras imagina cómo resonaba el zoco, cómo brillaba la sala del trono o cómo los embajadores esperaban su audiencia bajo el aroma del azahar. Ese es quizás su mayor encanto: la ciudad invita a completar sus huecos con imaginación, pero sin renunciar a su rigor histórico.

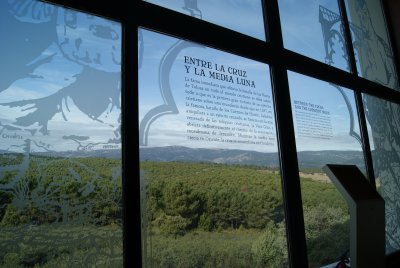

La visita a Medina Azahara comienza en el Centro de Interpretación, imprescindible para comprender el sitio arqueológico antes de pisarlo. El edificio, minimalista y perfectamente integrado en la topografía, ofrece un recorrido que reconstruye el contexto político, económico y artístico de Al-Ándalus en tiempos califales. Las maquetas, los fragmentos arquitectónicos, las inscripciones y las piezas cerámicas ayudan a visualizar cómo era la ciudad antes del saqueo. Además, una película introductoria sitúa al visitante en pleno siglo X, mostrando cómo debía ser la vida cotidiana en una ciudad que funcionaba como corte, centro administrativo y residencia personal del califa.

Desde allí, un bus lanzadera —la única forma autorizada de acceder al yacimiento— lleva al visitante al corazón de Medina Azahara. Y es entonces cuando el viaje se vuelve físico, sensorial, casi íntimo.

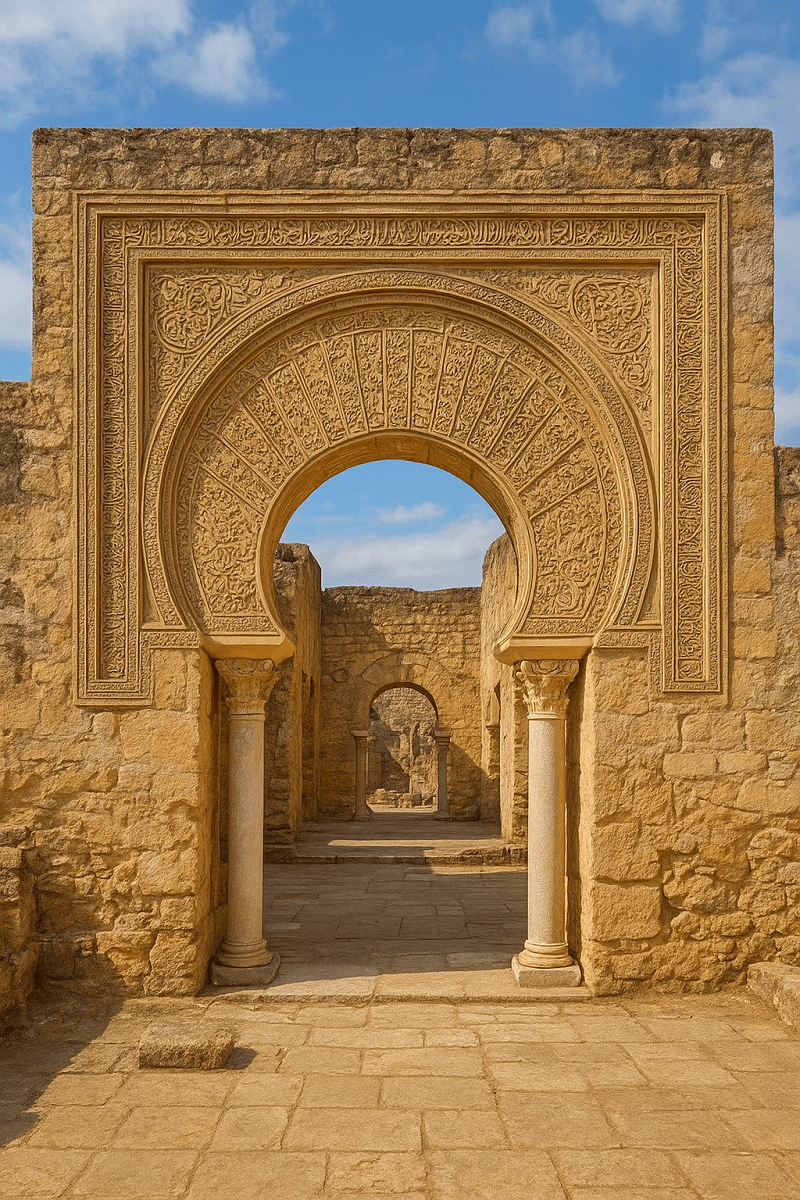

Uno de los espacios más impactantes y mejor conservados es la Puerta Norte, entrada oficial para embajadores y altos dignatarios. No era solo un acceso: era un escenario político. Aquí se hacía esperar a los visitantes para que, desde el primer momento, la magnitud del califato se hiciera evidente. El arco monumental, las estancias laterales y la organización del recinto mantienen esa solemnidad, incluso en ruinas.

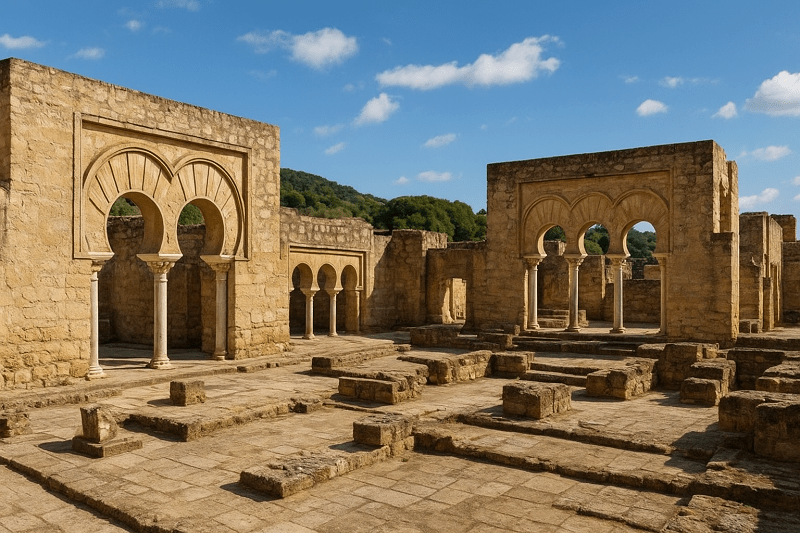

Avanzando por los andenes que conectan las terrazas, aparece uno de los rincones más evocadores: el Gran Pórtico. Desde aquí se dominaba toda la ciudad media, y era el punto desde el que las tropas salían en formación para mostrar su poderío militar. Hoy, los restos de capiteles y columnas derribadas conservan una estética casi poética, recordándonos que la grandeza arquitectónica puede sobrevivir incluso a la destrucción.

La joya del recorrido es, sin duda, el Salón Rico (Salón de Abd al-Rahman), el espacio más lujoso y simbólico de Medina Azahara. Restaurado parcialmente, mantiene parte de su decoración original: arcos de herradura, mármoles labrados, motivos vegetales que parecen brotar de la piedra, inscripciones califales y un juego de luces que, gracias a la orientación del edificio, bañaba el salón en tonos dorados al atardecer. Este salón no era una estancia cualquiera: era el corazón simbólico del califato, el lugar donde el califa recibía a embajadores y mostraba la grandeza de su poder. Cada columna, cada friso y cada pieza de ataurique estaban diseñados para hacer sentir al visitante pequeño ante la magnificencia.

Otro espacio fascinante es la Casa de Yafar, residencia del primer ministro del califa. La casa revela la vida de la élite administrativa: patios porticados, salas privadas, estancias destinadas a la burocracia del estado… Recorrerla ofrece una perspectiva diferente, más doméstica, más humana, del enorme engranaje político que sostuvieron Abderramán III y, después, Almanzor.

Los jardines —o jardines reconstruidos— merecen también su tiempo. Diseñados según modelos orientales, con canales de agua, estanques y huertos aromáticos, funcionaban como oasis interiores donde el poder se mezclaba con el placer sensorial. Situados en diferentes terrazas, estos jardines eran auténticas “escenografías de la naturaleza”, integradas en la vida palatina.

La visita termina en la zona del Mezquital, donde se encontraba la mezquita de la ciudad. Aunque solo quedan los cimientos, la orientación, la forma de la sala de oración y el patio permiten imaginar cómo resonaba aquí la llamada al rezo en la época califal.

La experiencia de Medina Azahara mejora enormemente si se visitan las ruinas a primera hora de la mañana. La luz temprana es más suave, la temperatura más agradable y el yacimiento conserva un silencio que permite disfrutarlo sin prisa. Además, los contrastes de luz en el Salón Rico son especialmente bellos a esta hora. Si la visita se realiza en primavera, el entorno natural es especialmente aromático; si se hace en otoño, la luz dorada convierte cada columna en un pequeño espectáculo.

Conviene llevar calzado cómodo: aunque el recorrido no es duro, sí implica caminar sobre superficies irregulares y pasar de una terraza a otra. También es recomendable llevar agua, especialmente en los meses cálidos. Aunque el Centro de Interpretación dispone de servicios y cafetería, el yacimiento en sí no cuenta con puntos de hidratación.

Las entradas, horarios y lanzaderas se gestionan desde el conjunto arqueológico: conviene revisar siempre los horarios actualizados antes de la visita en https://www.museosdeandalucia.es.

Para quienes deseen profundizar aún más, los sábados por la noche en verano suelen organizarse visitas guiadas nocturnas. La experiencia es completamente distinta: los restos se iluminan suavemente y el silencio del lugar convierte la visita en algo casi espiritual.

En cuanto al alojamiento, lo más práctico es alojarse en Córdoba capital, a unos 15 minutos en coche del yacimiento. La oferta hotelera es amplia y abarca desde hoteles con encanto en el casco histórico hasta opciones modernas. Estar en la ciudad permite combinar la visita a Medina Azahara con la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Judería o los patios cordobeses.

Llegar a Medina Azahara es sencillo. Desde Córdoba, la carretera CO-3414 conecta directamente con el Centro de Interpretación. El acceso al yacimiento se realiza exclusivamente mediante el autobús oficial, que parte del propio centro. Para quienes lleguen en coche de alquiler, el aparcamiento es amplio y gratuito.

Si se prefiere transporte público, suelen existir rutas desde Córdoba capital organizadas por empresas turísticas, especialmente en temporada alta.

Medina Azahara es una visita que cambia la percepción de Al-Ándalus. Permite comprender que Córdoba no solo fue un centro cultural de primer orden, sino una potencia política y espiritual que creó una de las ciudades palatinas más extraordinarias de la historia de Europa. Caminar entre sus ruinas es reconstruir una historia que sigue viva en cada arco, en cada sombra, en cada piedra que ha resistido al tiempo. Una ciudad que brilló, desapareció y hoy vuelve a renacer gracias al trabajo arqueológico y a los viajeros que se acercan para descubrirla.

Curiosidades de Medina Azahara

La historia secreta de la favorita Azahara (que quizá nunca existió)

La tradición popular cordobesa sostiene que Medina Azahara recibió su nombre por al-Zahrā, la mujer favorita de Abderramán III. Se decía que la ciudad fue construida como un gesto de amor hacia ella y para aliviar su nostalgia por Granada, recreando incluso jardines que evocaban Sierra Nevada.

Pero los historiadores advierten que no hay pruebas de que esta mujer existiera, y que el nombre al-Zahrā podría significar simplemente “la resplandeciente”. Aun así, la leyenda se mantuvo viva durante siglos, alimentada por la idea romántica de un califa capaz de levantar una ciudad por amor.

Lo interesante es que la leyenda no surgió en época islámica, sino en el siglo XIX, cuando los viajeros románticos buscaban historias exóticas para acompañar las ruinas.

El poeta que describió Medina Azahara… sin haberla visto nunca

Uno de los principales cronistas que nos hablan del esplendor de Medina Azahara es el poeta Ibn Hayyan, que vivió en el siglo XI. Sus textos son fundamentales para entender cómo era la vida política y ceremonial en la ciudad.

Lo curioso es que Ibn Hayyan nunca llegó a ver Medina Azahara en su apogeo, porque cuando nació, la ciudad ya estaba en ruinas tras la guerra civil que destruyó el califato.

Sus descripciones, sin embargo, son tan vívidas que durante mucho tiempo se creyeron relatos de un testigo directo.

Hoy se sabe que se basó en archivos, relatos intergeneracionales y también en un cierto componente literario, lo que explica por qué algunas partes resultan más poéticas que históricas.

La desaparición “misteriosa” de algunos tesoros del Califato

Cuando Medina Azahara cayó en el siglo XI, los saqueos fueron tan intensos que se desmontaron columnas enteras para reutilizarlas en iglesias, palacios y fortalezas. Lo que pocos saben es que algunos de los elementos más valiosos desaparecieron sin dejar rastro.

Uno de los más fascinantes es la llamada “Quibla de oro”, un conjunto de láminas decorativas que, según las crónicas, adornaban la zona más sagrada de la mezquita. No volvió a aparecer jamás.

Durante las excavaciones del siglo XX, los arqueólogos encontraron indicios de que parte del tesoro pudo ser trasladado a Toledo, donde los reyes cristianos reutilizaron piezas califales en artes decorativas mudéjares. Otras teorías apuntan a coleccionistas medievales que buscaban objetos lujosos procedentes del “Oriente islámico”.

Nada está confirmado, y esa incertidumbre es parte del magnetismo de Medina Azahara: se perdieron objetos que hoy podrían cambiar por completo lo que sabemos de la ciudad, pero siguen escondidos en alguna iglesia, palacio o colección privada sin identificar.